|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

皆さんこんにちは。令和3年も8月になりました。

7月23日に開会式が行われ、1年延期されていた東京2020オリンピック競技大会が始まりました。 世界中から集まったアスリート達の熱戦が日々繰り広げられていますが、一方新型コロナウイルスの感染者数も急激に増加していますので、皆様におかれましても感染対策を十分意識しながらお過ごしください。 さて、今回で24回目となる建築家コラムのゲストは「 佐々木 翔 (ささき しょう)」さんです。 佐々木さんは東京のアトリエ事務所に約5年勤めたのち、生まれ故郷である長崎県島原市に戻り、父親が主宰する設計事務所「INTERMEDIA(インターメディア)」を拠点に、ご活躍されている若手建築家です。 今回、佐々木さんからどんな「床」にまつわるお話が聞けるのかとても楽しみです。 それでは佐々木さんのコラムをお楽しみください。  佐々木翔

佐々木翔1984年 長崎県島原市生まれ 2007年 九州芸術工科大学(現 九州大学)卒業 2010年 九州大学大学院芸術工学府修了 2009〜2014年 末光弘和+末光陽子/SUEP. 2015年〜 INTERMEDIA 取締役 2016年〜 九州大学非常勤講師 2019年〜 長崎大学非常勤講師 2021年〜 福岡大学非常勤講師 2015年 SD Review 入選 2019年 Architecture of the Year 入選 2019年 日本空間デザイン賞 オフィス部門 銅賞 地形と建築と床について 私は現在、故郷である長崎を拠点にして活動している。長崎は陸地のほとんどが傾斜地であり、我々が携わってきた計画地もほぼすべて水平ではなく何らかの地形的な特徴を孕んでいる。つまり私にとって床を考えるときは必然的に周辺地形との関係を考慮する必要があり、何らかのかたちで地形と向き合い、再解釈することで場をつくっていくことが多い。その葛藤の一端を紹介する。 はじめに「基壇地形の改修」。建設会社のオフィスであるが、この計画地には中央に1.2mほどの段差があり、敷地奥側が基壇のような格好になっていた。求められたプログラムを考慮するとこの1.2mの基壇形状をそのまま利用することでオフィス、商談スペース、ラウンジなどが程良いスケール感で展開でき、地形をそのままトレースするように床を設定していった。建築を新築するというよりも地形を改修するような手法であった。 写真:中村絵

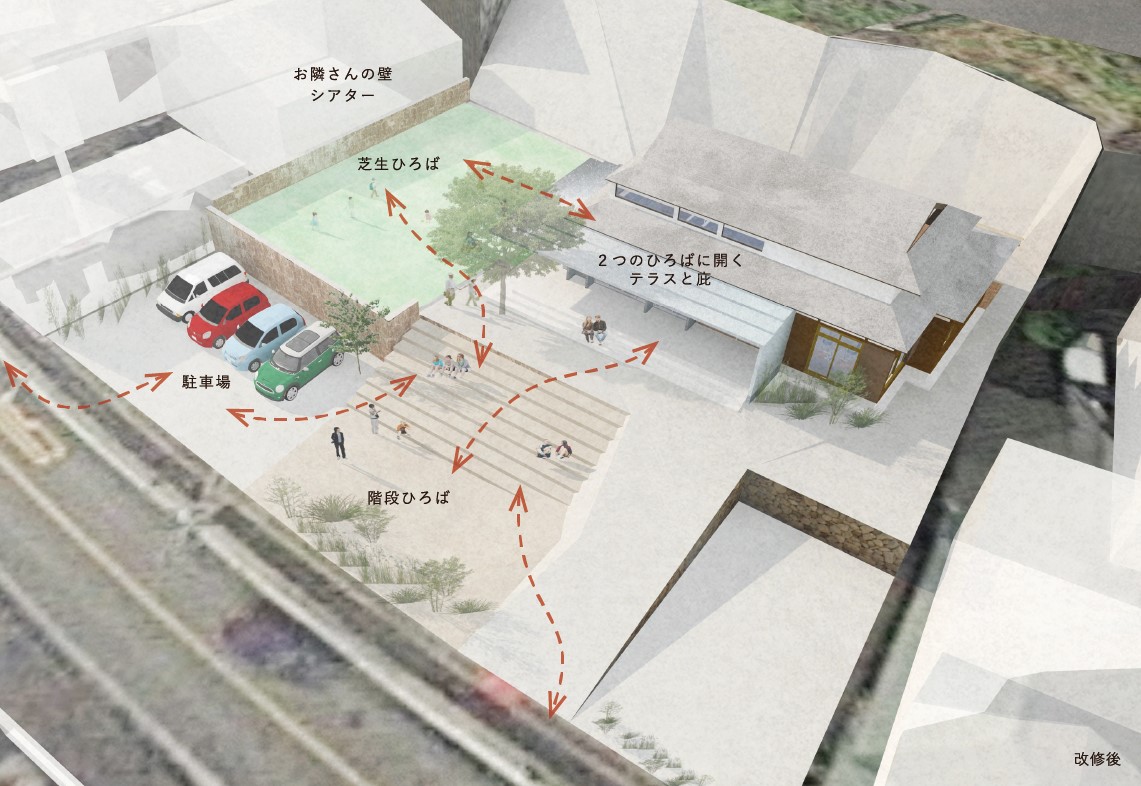

次に「HOGET」という施設を紹介する。民家を地域拠点施設に改修する計画であったが、建物内をどう改修するかよりも計画地中央を横断する石垣が気になった。地域に開いていきたいプログラムに対して、建物とみちとの間に高さ約2mの石垣があり、それが断絶を生んでいるように感じたのである。そこでこの石垣を垂直でなく自然勾配の法面に改修し、その法面を階段状にしてみちと建物までが緩やかな関係を持ち始めるような場をつくった。その流れに沿うように建物に開口や庇を設けている。「基壇地形の改修」とは異なる形で基壇状の地形と対峙したプロジェクトであった。 写真:YASHIRO PHOTO OFFICE

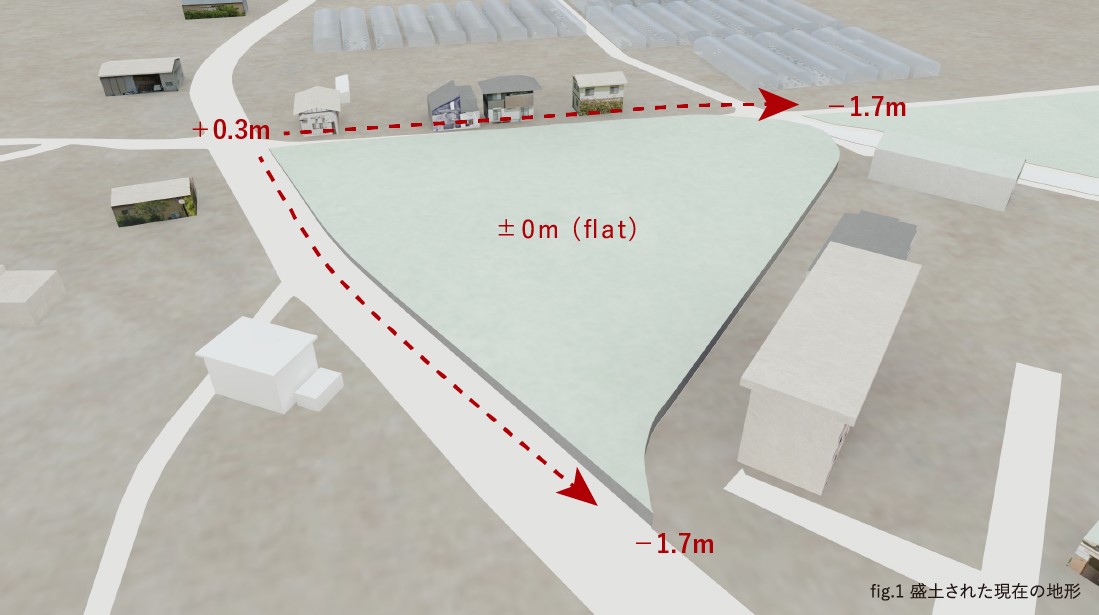

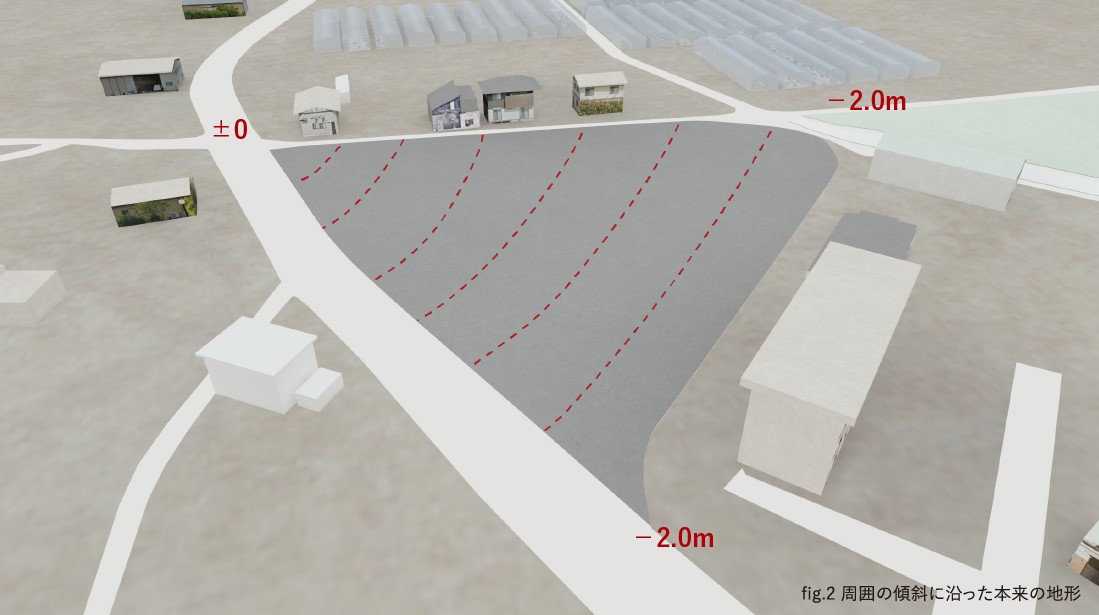

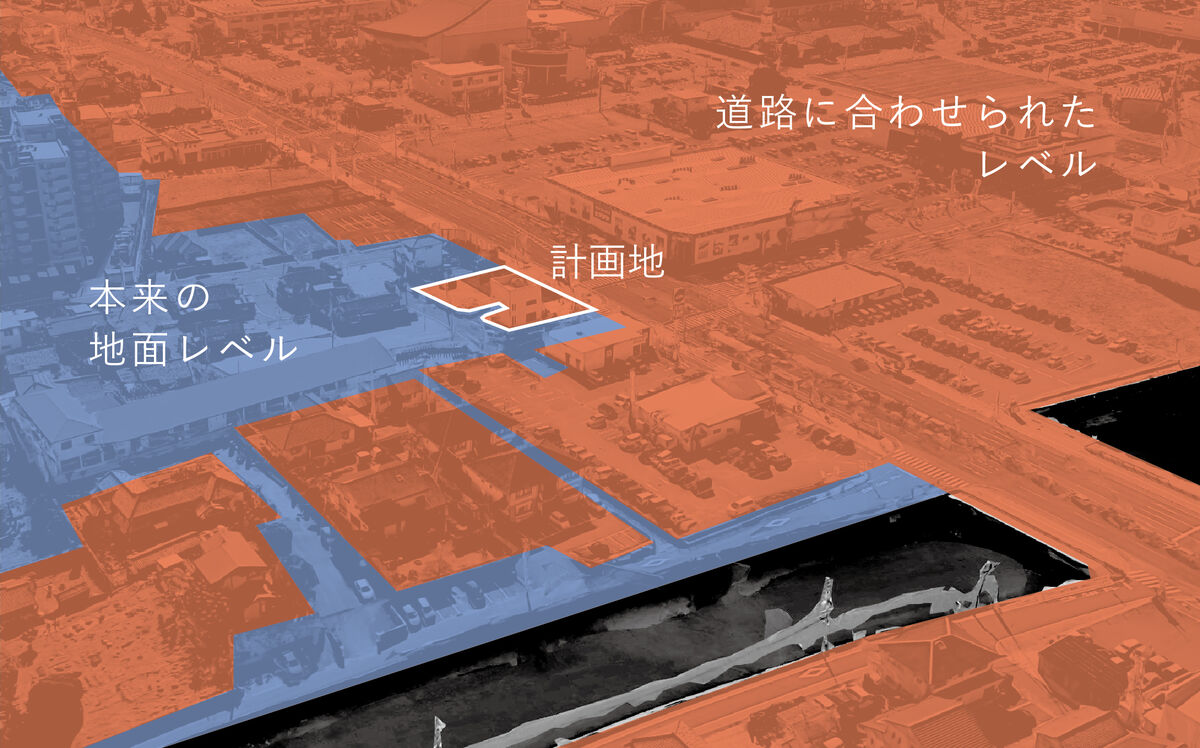

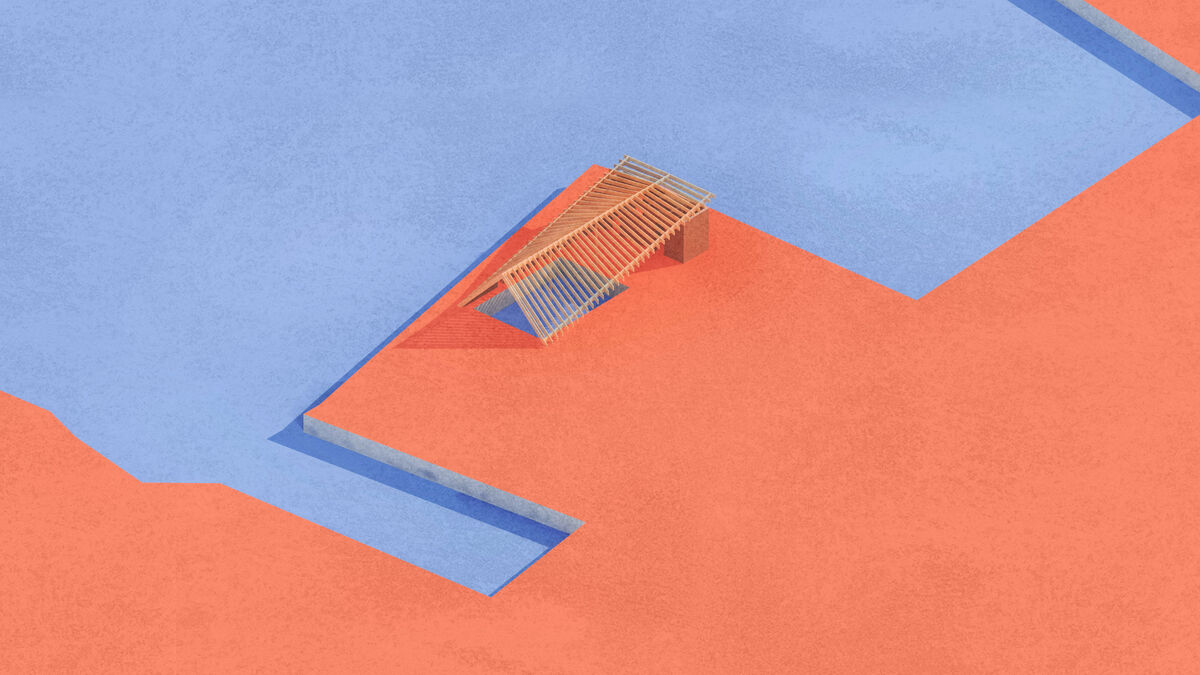

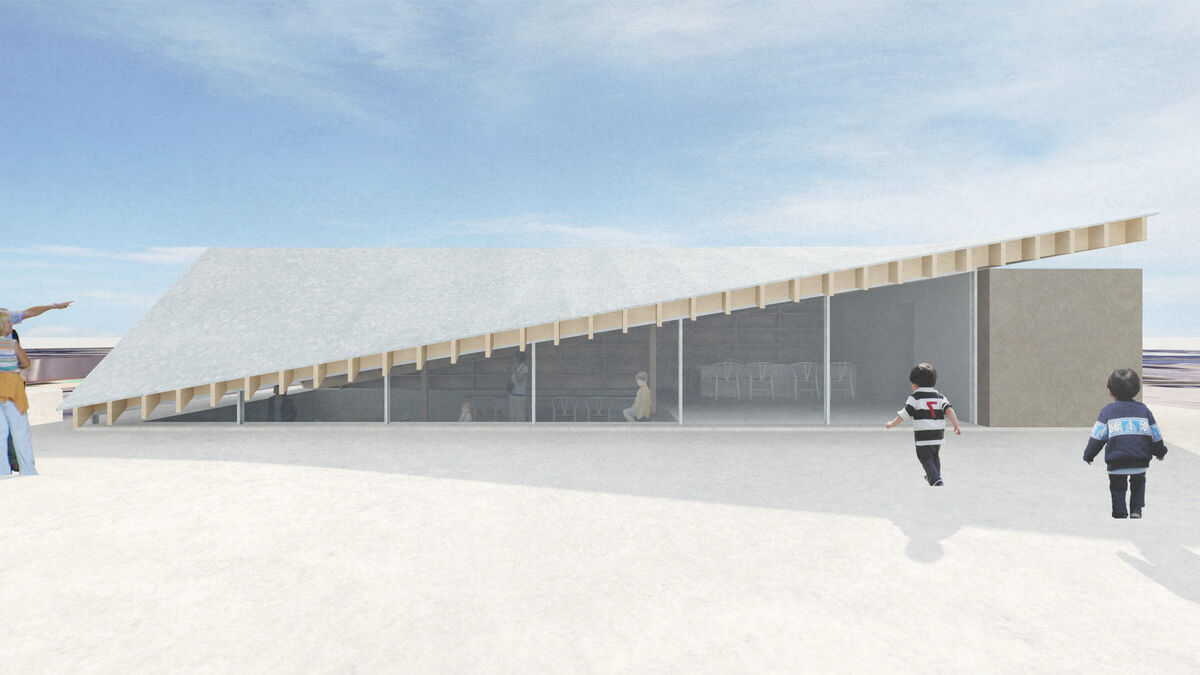

続いて「長崎のカステラ研究所」。こちらは山から海に向かって緩やかに傾斜がかった地域であるが、計画地だけが以前の事業で盛り土され、水平の大地が人工的につくられていた。山手側では計画地周辺とほぼ地続きなのだが海手側に歩いていくと2mほどのレベル差が生じるような関係性である。そこで敷地の中央部分をかつての地形に還すように土をすき取り、その土を周囲へと分配し、その間にできるレベル差のところに床と空間を挿入していくような考え方である。 最後に「基壇地形の竪穴」。前述「基壇地形の改修」のサテライトオフィスである。こちらはかつて堤防であった前面道路が現在は主要幹線道路となり、隣接する土地はこの堤防道路のレベルに合わせて盛り土することで開発されていった経緯があり、計画地もその類であった。計画地と道路は地続きでフラットだが、その奥の地表面は1.2mほど低いのである。この差を紡ぐように、1.2mの竪穴を掘ることにした。竪穴式住居のような空間体験に近いかと思いきや、いざ穴に入るとその先にはその床のレベルと同じ大地の風景が眼前に広がるのである。

振り返ると、どのプロジェクトも周辺地形との関係をリセットするのではなく何らかの形で共存することを模索しているように思える。(樋口忠彦が「日本の景観―ふるさとの原型(筑摩書房)」において言及している受身的、母性原理的な概念に近いものがどうも私の根底にあるような気がしている。)

これからも地形と建築、そして床との共存関係を様々なかたちで模索していきたい。 佐々木さん、ありがとうございました。 周辺環境や建築との関係で、敷地という床をそのまま生かしたり、手を加えることで周辺との新しいつながりを生み出していることが分かりました。 海と山に囲まれた島原で育った環境も、佐々木さんの地形と建築の共存の考え方に影響を与えているのかもしれませんね。 これからもますますのご活躍をお祈りしております。 どうもありがとうございました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|